【摘要】非物质文化遗产“文化空间”的特点在于整体性和结构性,且不能独立于其他非遗内容而存在。现阶段我国文化空间的整体性保护,主要从空间内容界定、空间体系构建、空间设计干预方面对非遗保护的实现进程产生作用,并为完善非遗传承机制、实现可持续保护模式创造条件。从文化空间的视角分析大运河天津段非遗保护的实现途径,并就天津皇会文化空间的内涵和保护实践进行阐释,或为推动大运河非遗保护走向全面深化发展提供新思路。

【关键词】大运河;非物质文化遗产;文化空间;保护路径;天津皇会

大运河非物质文化遗产,即分布于运河沿线、被视为水文化及其派生文化遗产组成部分的各种社会实践、表现形式、知识技能及相关的实物和场所。学界对其的研究一直借用人类学、民俗学、传播学等研究范畴和框架,大多涉及社会实践、观念表达、文化解读等内容。这种借鉴为大运河非遗的特征挖掘和价值阐释提供了方法,但始终无法系统讨论关于其保护的问题。2021年以来,在国家文化公园建设工作领导小组印发的《大运河国家文化公园建设保护规划》指导下,沿岸很多城市和地区引入“大运河国家文化公园”的理念并开展遗产保护实践。在此过程中,如何系统性保护、传承、创新大运河非遗问题,引起广泛关注。

(一)文化空间

“文化空间”的最早释义出现于法国学者列斐伏尔所著的《空间的生产》一书,他提出,“空间和文化的结合点在于,文化空间通过人体的有意识的活动产生”①。此后学术领域对“文化空间”进行了诸多探讨。首先,“文化空间”的研究视角来自对“文化空间”的认识。美国人类学家科拉克洪将“文化空间”诠释为“源自人类历史文化系统中的,包含历史传统、语言、风俗、制度、思想、信仰和价值观的综合体”②。我国学者从多角度对“文化空间”进行了阐释,总的来说,“文化空间”由“文化”和“空间”两个词来界定:从文化属性角度,“文化空间”是有规律的民族文化实践活动的场所,其承载物具有文化活动属性;从空间属性来看,它是一个具有物理向度的场所空间,二者的交集限定出文化空间范畴③。在联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》中,明确界定了非遗是存在于人类生产生活领域中,与历史文化和社会风俗相关的各种行为、知识、载体与技术,这些元素融合在一个文化场所中,即构成了“文化空间”。

基于文化空间中“非物质文化”与“空间”的复合型遗产价值,目前联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)中已列入铜锣文化空间、帕兰克—德—圣巴西里奥的文化空间等“文化空间”类项目④。我国《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》中也指出,与非遗载体及其表现形式密切相关的“文化空间”是国家级非遗申报内容的重要组成部分⑤。

(二)文化空间的整体性保护

1977年《马丘比丘宪章》提出:“不仅要保存和维护好城市的历史遗迹,还要继承一般的文化传统。”⑥国际视野中的整体性保护理念开始从物质向非物质遗产领域延展。对非物质文化遗产的整体性保护,首先要弄清楚“保护什么”的问题,学界对此展开了一系列探讨,大家逐渐意识到仅仅以单一的“项目性”保护是不够的,任何非遗项目都不是孤立存在的,其生存与发展跟周边的生态环境有着密切关联。至此,文化空间的复合性对非遗整体性保护的实现作用逐渐被关注。

文化空间视角的引入将对非遗的认识从抽象化转向结构化,为联合区域力量、因循文化脉络的整体性保护创造了条件。现阶段,我国对文化空间整体性保护方法进行了一系列的探索,主要是通过构建文化空间体系来实现,如生态博物馆、文化生态保护区、历史文化名城等。在这些体系中,将非遗同与之相互依存的物质遗产、自然资源结合考虑,从而达到系统保护的目的。基于以上体系的划分,现阶段针对非遗的保护措施包括“文化主导”保护和“空间主导”保护两个方向:在特征价值研究方面,“文化主导”保护主要致力于对各类非遗进行文化内涵阐释⑦,“空间主导”保护则对典型文化空间的传承路径⑧进行梳理;在保护利用方面,“文化主导”保护提出保护问题⑨和保护理念⑩,“空间主导”保护从空间视角探索保护方法,如地理分级保护⑪、时空数据模型构建⑫、文化空间干预⑬等。

(三)我国非遗文化空间的保护路径探索

通过对现阶段我国非遗文化空间的探究和一系列以空间为主导的非遗保护实践的分析,文化空间保护进程中的具体内容包括:

一是从文化认知角度出发的空间构成界定。比如,从文化活动等级、参与度和表现形式方面,将文化空间划分为中心场所、日常场所、观赏空间、参与空间等⑭;从文化空间生态构成入手,将文化空间划分为承载非遗文化风物遗迹的场域和有规律开展文化活动的场域两大类,并从非遗动态保护视角将文化空间划分为传统空间和现代空间,认为现代空间是传统空间在当代语境中的再建构⑮。

二是基于文化空间划分的规划体系构建。首先,国家层面的长城、大运河、长征国家文化公园建设保护规划的印发,以整合具有突出意义的文物和文化资源,形成具有特定开放空间的文化载体为建设目标,为沿线完善建设保护规划提供科学指引;其次,各级文化生态保护区总体规划构建将文化空间划分并纳入规划体系,对其他非遗传承实施利用规划产生现实指导意义。

三是以文化保护、传承、创新为目标的空间设计实践。一方面,通过原真性文化空间的积极营造来保留集体记忆、重塑场所精神⑯,具体措施包括遗产本体保护、空间功能提升和区域环境整治等;另一方面,通过创造非遗传承和文化展示功能的空间⑰,实现文化空间在新时代语境中的延展和再建构。

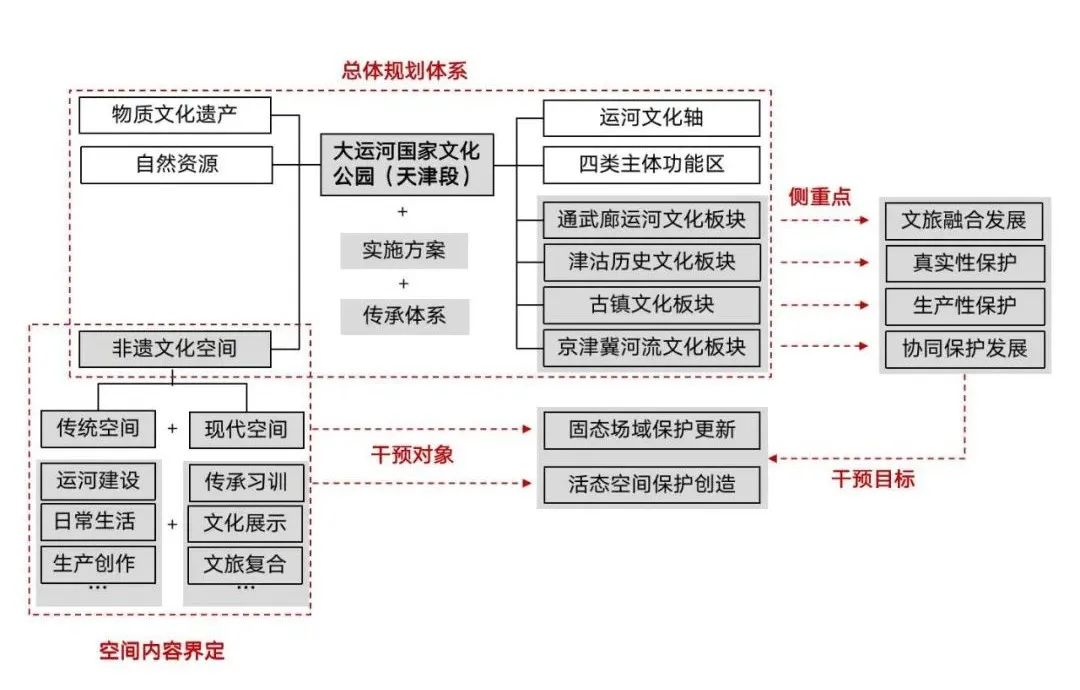

综上可知,文化空间主要从空间内容界定、空间体系构建、空间设计干预三个方面对非遗保护的实现进程产生作用,并为完善非遗传承机制、实现可持续保护模式创造条件,从而实现整体性保护目标。

天津的发展始于漕运,大运河是孕育天津城市文化的摇篮。在大运河天津段水文化及派生文化的传播交融下催生出数量丰富、类型多元的文物和文化资源。全长182.6公里的大运河天津段河道沿线,分布有古文化街、估衣街、老城厢等历史文化街区和独流镇、陈官屯镇、老米店村、东西仓村等与运河文化密切相关的村镇聚落,以及多项水工设施、古建筑、古遗址、石刻等重要史迹文物。因此,大运河天津段被学界普遍认定为巨型的线性“活态”文化空间。

大运河天津段非遗是水文化遗产中重要的组成部分,它们以非物质文化形态存在,随着大运河开凿贯通而诞生或由沿线不同地域传播演变而形成,并与沿岸民众生活紧密联系。目前,大运河天津段非遗包括天津皇会、杨柳青木版年画、风筝魏制作技艺等国家级非遗代表性项目17项、市级112项⑱。当然,有价值的非遗项目远远不止这些,目前天津市、区两级非遗代表性项目名录体系正在完善,其他大运河非遗资源也在进一步挖掘整理。

(一)大运河天津段非遗文化空间的界定

大运河天津段是汇集物质、非物质、自然资源的遗产廊道。“线性活态文化空间”是对其广义的界定,主要体现了大运河非遗与周边自然、文化环境的完整性。大运河非遗本身的结构和特征的完整性则需要狭义的文化空间界定。

狭义上,大运河非遗文化空间可划分为传统空间和现代空间。其中,传统空间主要根据非遗与大运河的关系分为三类:一是运河河道开凿疏浚、漕运过程中形成的文化空间,包括承载着运河开凿工艺、漕船制作技艺等实践技能的场地和相关附属建筑与设施;二是由运河沿岸居民生活生产、商业贸易活动所派生的文化空间,包括各种节庆活动空间、演艺场所等;三是沿运河传播发展的文化空间,包括南北交融下产生的传统曲艺、传统美术等活动的场所。作为“活态”的遗产,大运河除了传统文化空间外,还在当代语境下不断再生出新的文化空间。现代空间主要为当代大运河非遗保护、非遗再生产活动提供场所,包括文化旅游区、文化生态公园等复合文旅空间和传习基地、博物馆、展览馆等新型文化场所。

当前,大运河天津段非遗整体性保护工作内容涵盖了对广义和狭义文化空间的整体性保护,分别从总体规划体系构建和文化空间设计干预两个方面展开。

(二)大运河天津段非遗文化空间的总体规划体系

自大运河申遗以来,我国一直致力于大运河文化遗产的保护实践探索。党的十九届五中全会提出,要传承弘扬中华优秀传统文化,强化重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护,建设大运河国家文化公园。这为大运河文化空间整体性保护指明了方向。《大运河国家文化公园(天津段)建设保护规划》的编制完成,成为统筹指导大运河天津段沿线物质和非物质文化资源、自然生态资源保护传承与创新发展的纲领性文件。就大运河天津段非遗保护而言,在大运河国家文化公园建设体系下,有其自己的一套实现途径。

大运河天津段作为全国大运河文化遗产的重要组成部分,其非遗文化空间与其他地区大运河文化空间具有同质性,但也存在地方性特征。这主要体现在大运河天津段依托“海河通津、漕粮转运”形成的整体文化主题和格局。运河沿线各区段文化特色鲜明,其中市区段是以元代漕粮河海联运及天津发祥地为核心的重要枢纽;北运河武清、北辰段漕运仓储文化特色突出,以元大都外围最大的仓储基地十四仓遗址、北运河沉船点为代表;南运河西青、静海段村镇依河而生,其中千年古镇杨柳青镇是延续大运河悠久人居文化的活态样本。在此背景下,大运河国家文化公园(天津段)建设将大运河非遗文化空间的保护纳入规划体系,主要划分为四大保护板块——通武廊运河文化板块、津沽历史文化板块、大运河古镇文化传承板块、津冀河流文化协同板块。在综合考虑大运河天津段沿线文化和自然资源的整体布局情况下,优化形成了“一条大运河文化主轴、四类国家公园主体功能区、四大运河文化创新板块”的大运河国家文化公园(天津段)总体格局⑲。

此外,《天津市大运河文化保护传承利用规划》《天津市非物质文化遗产传承发展工程实施方案》等文件的颁布,从保护实施、传承体系等方面为大运河天津段非遗保护做出指引。其中,《天津市大运河文化保护传承利用规划》中提出:以沿线传统工艺和曲艺类项目为重点完善非遗传承体系;支持沿线非遗集中地区推动非遗与特色小(城)镇结合;加大“老字号”非遗项目传承发展支持力度;加强传统工艺项目的生产性保护⑳。《天津市非物质文化遗产传承发展工程实施方案》则构建起天津市非遗保护传承体系(表1),包括:完善代表性项目和代表性传承人保护名录体系;完善传承人培训体系;推动非遗记录工程;建设研究基地;建立工作人员轮训制度等㉑。

(三)大运河天津段非遗文化空间的干预

在大运河国家文化公园(天津段)的总体布局中,四大保护板块在非遗生态构成方面功能不同,因此,各板块区域的空间干预方向各有侧重。通武廊运河文化共享板块主要为北运河段,其中潞水通漕、京畿重镇、仓廒驿铺等为重要文化空间,该区域主要以联合京冀协同发展为目标,促进沿线文旅产业融合发展。津沽历史文化融合板块主要为中心城区段,是漕粮海运联运、城市发源地,具有海河通津、中西合璧、南北交融的文化特色,该区域重点确保大运河基础资源空间的真实性、完整性,并利用大运河进行文化传播。大运河古镇文化传承板块主要为西青区、静海区范围,大运河古村古镇在传统水运稻作文化下孕育了数量众多的非物质文化遗产,该区域重点加强传统文化生态保护、激活传统文化生命力,构建广泛参与、活力创新的传承体系。津冀河流文化协同板块主要为静海区,该区域与雄安新区有着深厚的历史文化渊源,主要干预措施为以南运河—大清河沿线国家文化公园建设为引领,将运河文化赋予新的时代内涵;推动文化、旅游、生态资源整合开发,以大运河为纽带联动区域发展。以上内容对广义的文化空间干预提供了指引。

针对狭义上的传统空间和现代空间,现阶段大运河天津段非遗的保护手段均从保护、传承、创新三个方面入手进行空间干预,总的来说可以分为固态场域的保护更新和活态空间的保护创造。固态场域是承载非遗活动的场所,具有不可移动性,其类型包括与非遗项目有关的风物遗迹、历史建筑等传统空间和当代非遗保护活动发生的固定场所,如文创园、博物馆、演艺厅等现代空间。对非遗固态场域的保护更新,即是对以上传统空间的保护和现代空间的创造,具体措施包括重要建筑保护利用、环境区域整治和文化空间设计等。活态空间,在此定义为文化活动形式,非遗活动需要特定的空间承载,而非遗活动形式的变化使得文化空间从固态场域转向活态空间。活态空间包括了围绕非遗项目展开的民俗活动、竞技活动、节庆活动以及当代创新的文旅活动、传习活动等。对活态空间的保护创造,一方面是对传统活动形式、活动内容、活动主体的组织保护;另一方面通过创造策划更多与非遗相关的活动,达到文化创新和文化资源开发等目标。具体措施包括组织文化旅游节、设立文旅融合区、举办非遗传习活动等。

综上可知,大运河天津段的非遗保护工作,已在总体保护规划体系框架下初步展开,并日益受到关注。文化空间的视角体现在大运河天津段非遗整体性保护路径下的各个阶段,强化了大运河天津段非遗保护的进程性特征,为运河沿线具体非遗项目保护研究,提供了新的思路(图1)。

▲图1 大运河天津段非物质文化遗产保护实现途径

天津皇会,起源于民间“娘娘会”,最初是南方沿海地区历代船工、海员、渔民为感恩妈祖庇护而进行的酬神活动。元代因漕运的关系,妈祖作为外来护航神被传入天津,便与本地人民的精神、文化、信仰、生活紧紧联系在一起。几百年来,随着天津社会经济文化的发展,皇会已经逐渐演化成为一种集神祇崇拜、祈愿还福、求医问子、赛会演剧、游览购物等活动于一体的庙会活动㉓,也是天津民间最为隆重的民俗活动。天津皇会因漕运而起,是大运河天津段沿线重要的非物质文化遗产。2008年,妈祖祭典(天津皇会)列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

(一)天津皇会文化空间及其内涵

▲图2 《天后宫行会图》

(清代,中国国家博物馆藏)

上: 庆祝门幡老会

▲图3 《黄(皇)会图》第四幅

(清代,天津博物馆藏)

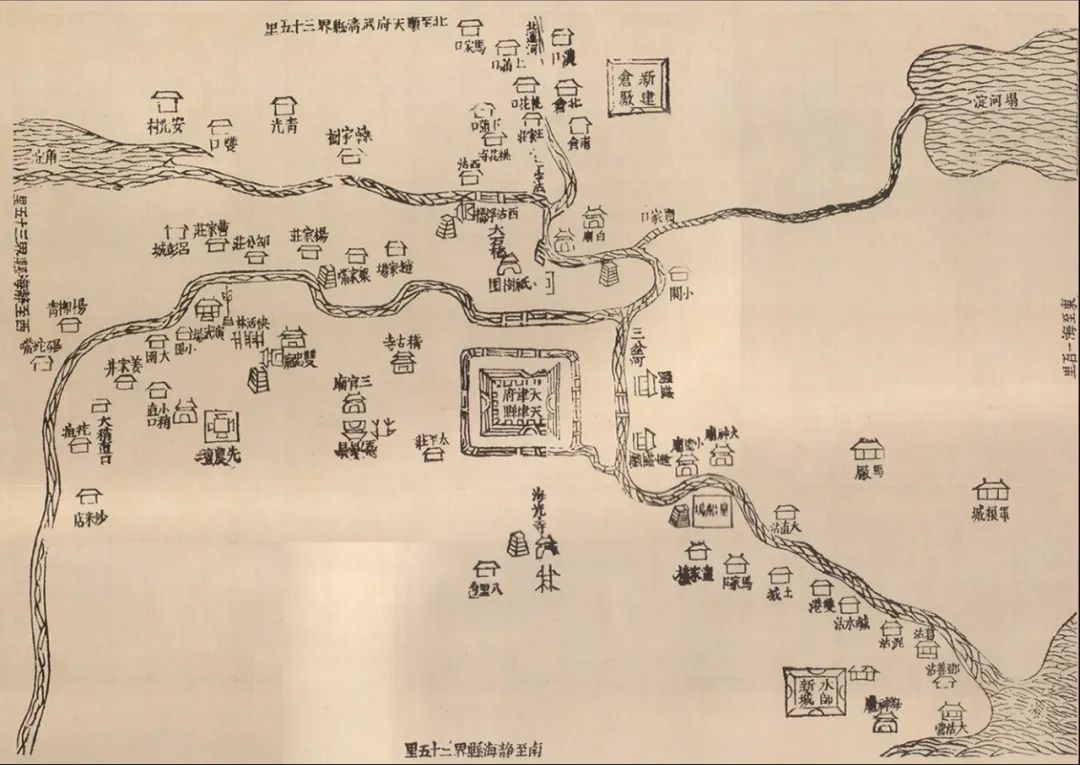

▲图4 清代乾隆四年(1739)的天津县境图

(图片来源《天津县志》)

▲图5 清代的葛沽娘娘庙

(图片来源《津门保甲图说》)

(二)天津皇会文化空间的整体性保护

天津皇会入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录以来,《大运河国家文化公园(天津段)建设保护规划》等各级文化遗产项目中都重点列入天津皇会内容,其保护工作在国家文化遗产保护体系和视域下积极开展。在当代,妈祖文化在文化、宗教、民俗、祖国和平等多种维度被赋予了崇高之意义,天津皇会文化空间则在复兴中得到继承与重塑㉖。

1.活态空间的传承与创造

天津皇会曾在1936年退出历史舞台,直到21世纪初才开始复兴,名称改为天津妈祖诞辰祭典。天津妈祖诞辰祭典和老皇会相比,在祭典仪式、出巡仪式、各种花会表演等流程方面均因循旧制,会期仍是每年农历三月二十三日。但无论是时间上,还是出巡线路、花会种类上,妈祖诞辰祭典整体规模都比传统皇会小。游街的线路已经固定为:天后宫前广场—亲水平台—水阁大街—宫南大街—宫北大街—狮子林桥停车场—鼓楼北口—鼓楼北街—鼓楼镇东广场—东马路—通北路—亲水平台—天后宫㉗。迎驾仪式和花会表演主要在鼓楼镇东广场集中举行。在活动组织方面,天后宫管理委员会成为祭典仪式的主持者,妈祖祭奠从传统的民间酬神仪式成为一个由政府组织的活动。

▲图6 第九届天津妈祖文化旅游节盛况

(图片来源《世界妈祖惠津门》摄影展)

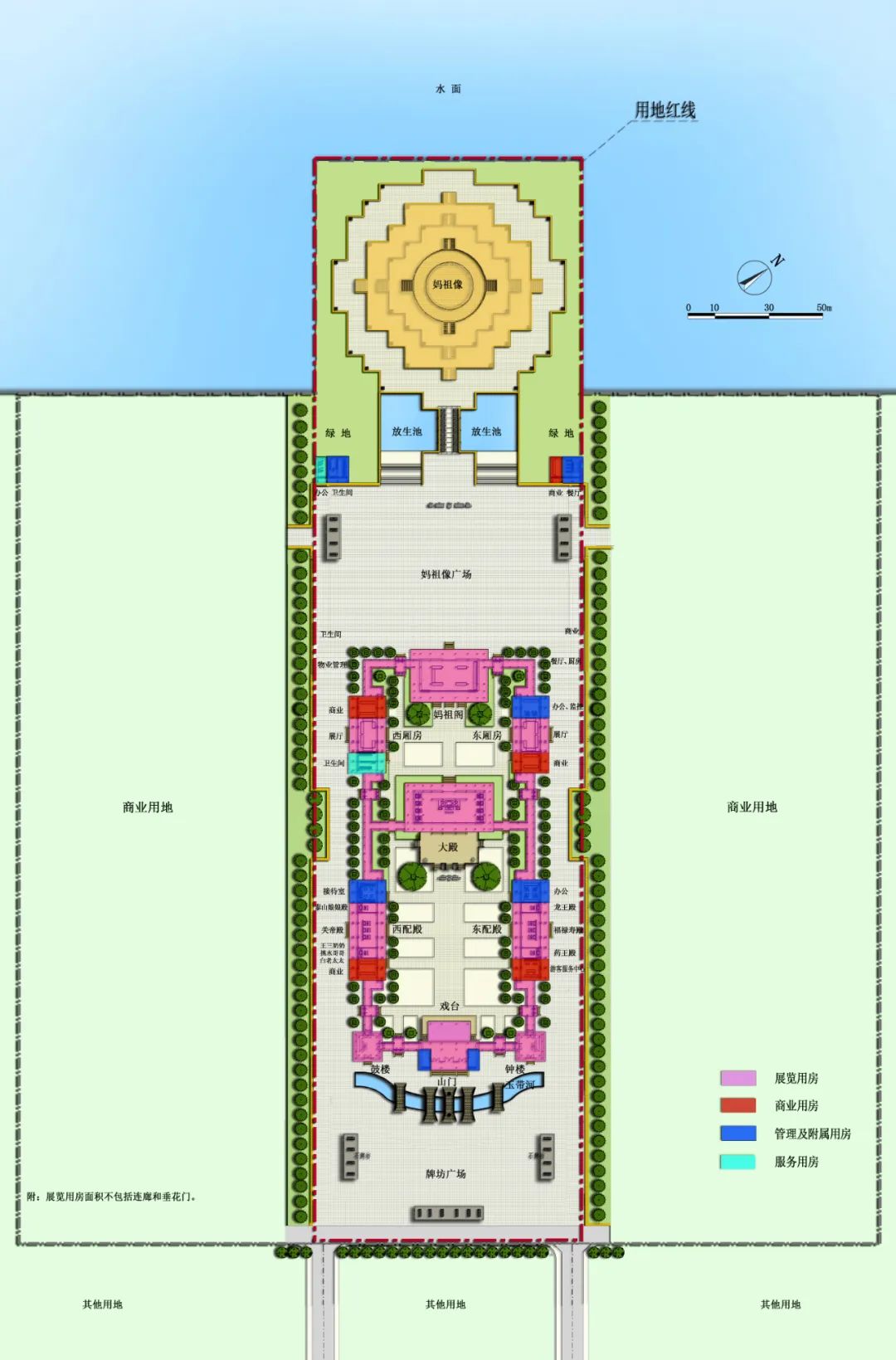

随着时代的发展,文旅活动的组织和空间营造也逐渐成为天津皇会得以活态传承的新手段。2009年,在天津滨海新区建设起了以妈祖文化为主题,集文化交流、旅游服务、宗教为一体的妈祖文化园(图7)。园区内打造了包括妈祖庙、妈祖阆苑、禅居会馆等传统文化空间,园区内定期邀请传承人进行花会表演、举办演唱会活动。考虑到游客服务与日常管理需要,妈祖庙建筑群外围还配套建设了包括节庆广场、会展中心、主题酒店等,使得妈祖文化空间在新的时代语境中得到了生产性延展和再建构,在文旅融合背景下探索出非遗保护的新途径。

▲图7 天津滨海新区妈祖文化园建筑方案设计图

(天津大学建筑设计规划研究总院有限公司绘制)

2.固态场域的保护与更新

天津皇会的固态场域,也可以看作天津皇会文化空间中的固态文本,属于不可移动的遗产范畴。其内容主要包括以天后宫为核心的传统皇会活动场所,以及花会会道、戏楼等。历史上漕运的发达,曾为天津带来众多天后宫;而漕运的废止,也波及这些天后宫的命运。在当代,天津市域范围内仅存元代建立的天后宫(西庙)和天妃宫(东庙)遗址,及葛沽等花会名镇中的娘娘庙。当代对于皇会固态场域的保护更新主要体现在规划和建筑两个层面。

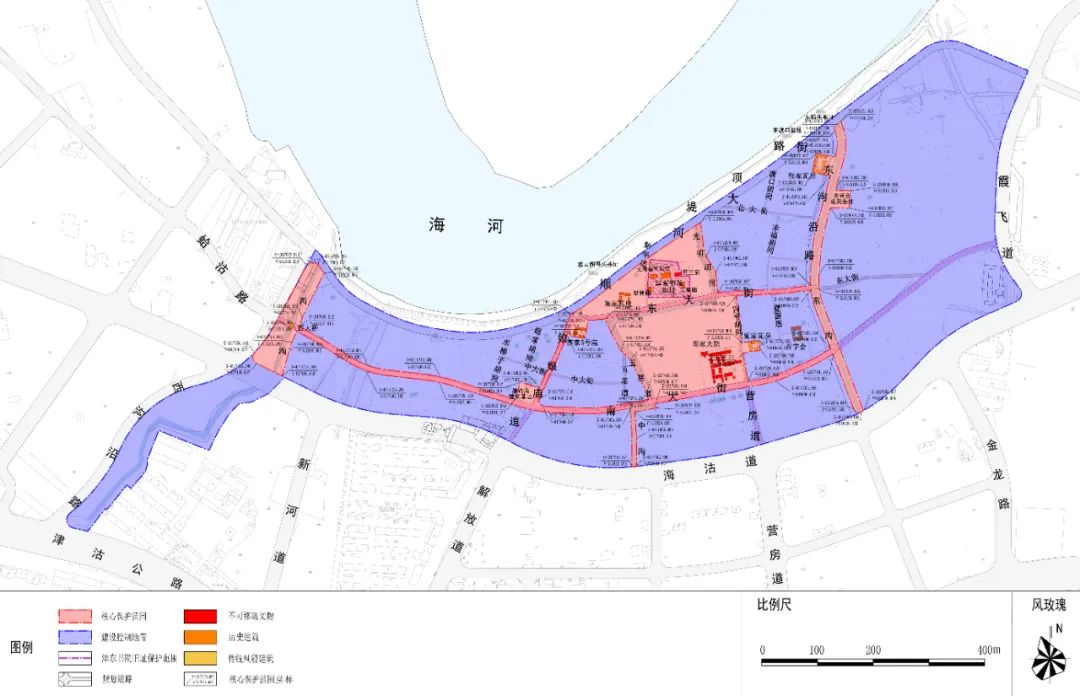

在大运河天津段总体保护规划中,积极将天后宫(西庙)、天妃宫(东庙)遗址及葛沽镇纳入考量范围,在大运河国家文化公园建设下实现对天津皇会文化场域的保护。另外,《天津市葛沽历史文化名镇保护规划》将娘娘庙和娘娘庙道东北段划为核心保护范围(图8),确定了以宝辇会为核心的非遗保护策略。该规划要求:一方面对传承宝辇花会活动的主体(包括人和器物)进行有计划的保护;另一方面在规划中合理组织花会会道,并设置主展演场和指挥台,进一步完善了宝辇花会活动的展演空间和组织体系。

▲图8 天津市葛沽历史文化名镇保护区划图

(天津大学建筑设计规划研究总院有限公司绘制)

单体建筑层面上,天津市域范围内的天后宫(或娘娘庙)建筑本体得到保护和修缮。其中,天后宫(西庙)是天后宫建筑得到活化利用的范例。自天津皇会复兴以来,天后宫(西庙)一直延续着作为皇会祭祀和送神活动的核心场所的功能。此外,通过对妈祖文化的旅游资源、产业资源等进行整合,天后宫(西庙)还作为天津市民俗博物馆日常开放使用。这一方面使得皇会活动在新时代得到适应性的保护传承,另一方面拓展了天后宫(西庙)这一建筑空间场域中的文化内涵。天妃宫(东庙)是继西庙之后在天津市范围内建造的第二座天后宫建筑,与西庙隔河相望,共同构成天津皇会及天津妈祖文化空间的原生点。虽现仅存遗址,仍具有特殊的保护意义。20世纪末,天津市文化遗产保护中心对天妃宫(东庙)遗址进行考古挖掘,2002年在东庙原址上兴建了元明清天妃宫遗址博物馆。在博物馆展示空间内不仅展示着妈祖的神像、皇会代表性物件、天妃宫平面布局复原模型等具象实物,更通过天妃宫遗址及其中出土文物、图文影像资料等,将文化空间内涵拓展至整个妈祖文化和漕运文化当中。

实践证明,天津皇会在以文化空间为导向的大运河非遗保护、传承、创新工作路径中已进行了较为全面的探索,并在天津皇会整体性保护方面取得初步成效。同时,还促进了妈祖文化空间、漕运文化空间的内涵深化和体系拓展。这对大运河天津段其他非遗项目的保护实践具有借鉴意义。

我国自2004年正式加入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》以来,就一直积极探索着既符合其精神又切合中国国情的非遗保护方法。大运河天津段非遗文化空间的保护路径梳理,对推动我国非遗保护走向全面深化发展有着积极意义。

在大运河国家文化公园建设背景下,天津非遗保护实践正在不断探索适合当地文化保护和发展的路径。从天津皇会的文化空间保护实践可以看出,通过将“动态”和“固态”文化空间结合进行保护,对传统文化空间不断修复和拓展,使得天津皇会的集体记忆和场所精神在时空上得以绵延。在当前的保护路径下,大运河天津段非遗保护工作尚存在诸多不足,如代表性项目和代表性传承人名录体系不完善、非遗记录不全面、国际交流待深入等。因此,积极探索大运河国家文化公园建设背景下的非遗保护路径,不仅能为解决我国非遗保护问题找到着力点,也为进一步推动非遗自身传承发展,不断适应新时代变化而创造条件。

声明:以上内容转载自守望与传承。迪庆非物质文化遗产保护网转载其他媒体内容,旨在传递更多信息及用于网络分享,不具有任何商业目的。如有版权异议及其他任何问题,请权利人通过后台留言及时告知,我们会尽快妥善处理。